SEPSIS

ABDOMINAL

Inicialmente se define como:

- Contaminación abdominal la cual indica la existencia de microorganismos a nivel peritoneal lo cual ocurre antes de que exista invasión tisular.

- Infección intraabdominal la cual hace referencia a la respuesta inflamatoria local existente debida a la invasión del tejido.

EPIDEMIOLOGÍA

En la revisión realizada se

evidenciaron datos estadísticos a nivel nacional encontrando que existen dos

causas que condicionan la existencia de una sepsis intraabdominal las cuales

son:

- Apendicitis aguda: causa que condiciona aproximadamente 20 ingresos anuales a cirugía de tipo gastrointestinal, encontrando que existe un 3,5 en mortalidad en pacientes con apendicitis.

- Perforación intestinal: es otro de los casos que conlleva a una sepsis abdominal debido a procesos febriles que generalmente presenta complicaciones entre un 7-21% de todos los casos.

Las infecciones a nivel

intraabdominal se pueden presentar por diferentes formas:

- . Manera espontánea: La cual es causada por un número imitado de bacterias especialmente se evidencia en pacientes con ascitis. Esta infección se puede tratar únicamente con antibiótico.

- . Infección de la cavidad peritoneal: esta se presenta como una peritonitis o absceso localizado originado en pacientes críticos con una peritonitis secundaria.

- . Peritonitis: representa un síndrome de respuesta inflamatoria asociada a estímulos infecciosos o no infecciosos.

| ETIOLOGÍA

Las enfermedades de duodeno

o de estómago alteran la flora intestinal generando la obstrucción del yeyuno e

íleon ocasionando estasis lo cual genera el aumento de bacterias como los

anaerobios y coliformes que se encuentran en el intestino delgado. La sepsis

intraabdominal presenta inicialmente peritonitis aguda debido a la bacteria

faculativa encontrando que los pacientes que pasan esta fase tienden a generar

abscesos anaerobios de la bacteria bacteroides fragilis.

CUADRO

CLINICO

- Dolor abdominal: el cual se acompaña de fiebre, náuseas y vomito este cuadro puede evolucionar a choque dependiendo al tipo de bacterias que existan en un tiempo dado. Este dolor también está asociado a la cantidad de jugo gástrico. Se evidencia que el dolor inicial es de baja intensidad hasta cuando existe la multiplicación bacteriana la cual da como resultado sustancias irritantes. debido a la peritonitis se puede evidenciar que estos pacientes se encuentran en cama para evitar al máximo los movimientos.

- Espasmo reflejo tónico de la musculatura abdominal: el cual se presenta en la zona más comprometida, donde la intensidad del espasmo se ve acompañada de inflamación peritoneal la cual depende de la fase inflamatoria y la velocidad con la que esta se desarrolle, este espasmo muscular es un apéndice perforado que puede encontrarse mínimo o ausente.

Diagnostico

- Cultivos anaeróbicos

- Sensibilidad de placas abdominales y torácicas (detectar sepsis intraabdominal).

- Ultrasonografía implementada para confirmar presencia de absceso intrabdominal

- Tomografía computada para evidenciar la existencia de lesiones fuera del área sospechada.

PANCREATITIS

AGUDA

Es una enfermedad inflamatoria que compromete

el páncreas y a tejidos vecinos, donde su presentación clínica es variable y

tiene un porcentaje de morbilidad importante, para su diagnóstico se requiere

que sea precoz y de manejo oportuno para evitar así las complicaciones e

incluso la muerte.

Fases

- . Inflamatoria : donde el tratamiento de sostén es prioritario.

- . Necrosis pancreática: el cual da lugar a complicaciones sistémicas produciendo infección en el tejido necrosado dando como resultado la translocación de gérmenes entéricos. Esta necrosis esta fuertemente predisponente a falla multiorganica en un 35%.

PERITONITIS

SECUNDARIA

Es la forma más frecuente originada

en procesos intraperitoneales en cual inicia como una peritonitis localizada y

puede ir evolucionando hasta extenderse a todo el peritoneo. Encontramos una

peritonitis terciaria esta es una forma de peritonitis secundaria la cual puede

continuar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a

infección peritoneal.

La progresión de la

infección dependerá del grado de vulnerancia y de las defensas con las que

cuente el paciente. Se produce un mecanismo con un proceso exudativo

encontrando tres formas de padecimiento que son:

1 Fuente de inoculación la

cual no persiste por ser bloqueada por el exudado y fibrina lo cual puede

retrogradar el proceso inflamatorio.

2 El proceso inflamatorio

infeccioso da lugar a la peritonitis localizada donde el proceso queda

bloqueado por adherencias laxas y luego se fibrosa.

MANIFESTACIONES

SISTÉMICAS O GENERALES

Cardiovasculares: En los

cuadros graves se tiene hipovolemia que está dada por la importante pérdida de

fluidos por los exudados, falta de aportes de líquidos y a la sustracción de

estos por el íleo intestinal. La hipovolemia junto con el shock séptico lleva a

una falla cardiovascular con disminución del débito cardíaco y falta de

oxigenación tisular que lleva a una acidosis respiratoria.

Respiratorios: Existen

varios mecanismos que llevan a una disminución de la función respiratoria y que

pueden actuar en distinto grado, en el caso de la motilidad diafragmática esta

disminuida o ausente por el dolor y vecindad de la infección lo que lleva a la

producción de atelectasias especialmente en las bases y derrames pleurales. El

edema de la membrana alveolocapilar y las alteraciones de las presiones

capilares por los cambios cardiovasculares disminuyen la función pulmonar.

Renales: La acción directa de las toxinas y la falta de

una buena perfusión por falla cardiovascular llevan a una insuficiencia renal,

cuando la presión intraabdominal supera los 30 mmHg (Síndrome compartimental

del abdomen) la perfusión renal y filtrado glomerular se ven reducidos y

aparecen efectos mecánicos directos sobre la circulación esplácnica con

hipoperfusión que condiciona trastornos gastrointestinales, hemorragia

digestiva por isquemia mucosa, permeabilidad de toxinas y traslocación

bacteriana.

EMBARAZO

ECTÓPICO:

Es la anidación y desarrollo

del óvulo fecundado fuera de la cavidad endometrial, en las últimas 3 décadas

su incidencia ha aumentado, ha disminuido su morbimortalidad y es la primera

causa de mortalidad en el primer trimestre de embarazo, asociándose a otra

nueva gestación en el 50% de los casos, de los cuales el 30- 50% concluyen con

el parto de un feto vivo. Por todo ello, su sospecha precoz por el médico de

Atención Primaria y el ginecólogo es trascendental, ante toda mujer en edad

fértil con:

1) Factores de riesgo para

gestión extrauterina (GE) (enfermedad inflamatoria pélvica, cirugía tubárica,

dispositivo intrauterino, EE previo, tabaquismo, endometriosis,

cromosomopatías, fecundación asistida, inducción de la ovulación.

2) Síntomas típicos (amenorrea, abdominalgia,

metrorragia, síntomas generales de gestación náuseas y vómitos, e incluso

síncope y shock.

INFECCIONES

INTRA-ABDOMINALES

La superficie total del

peritoneo es de 1,7 m2, estéril y contiene 50 mililitros de un líquido de color

amarillo claro.

El peritoneo consta de una

sola capa de células mesoteliales (Células Mesoteliales Peritoneales, CMP),

sostenidas en una membrana basal sobre un lecho de tejido conjuntivo, formado a

su vez por células adiposas, macrógafos, fibroblastos, linfocitos y algunas

fibras de colágeno. Las CMP pueden expresar en su superficie marcadores que les

permiten:

a) Promover la marginación y

migración de neutrófilos.

b) Interactuar con la matriz extracelular

proteínica.

c) Presentar antígenos a las células

inmunitarias.

d) Producir biológicamente moléculas

importantes como citoquinas proinflamatorias (IL-6, IL-8 FNT alfa), óxido

nítrico, factores de crecimiento, activador del plasminógeno tisular, e

inhibidor del activador del plasminógeno, para así mismo combatir la

colonización y eliminar elementos extraños.

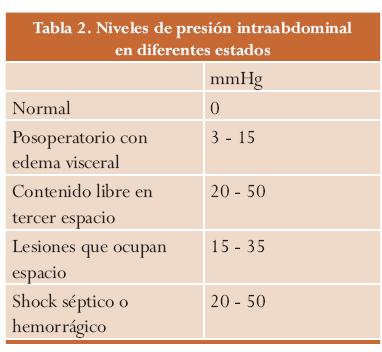

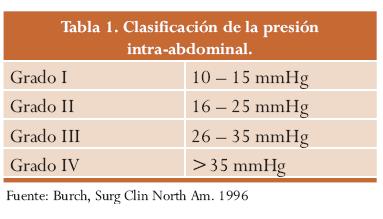

HIPERTENSIÓN

INTRA-ABDOMINAL Y SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL

La Hipertensión

Intra-Abdominal (HIA) se refiere sólo a una medida de presión elevada. Cuando

ese aumento de la Presión Intra-Abdominal (PIA) se acompaña de disfunción

progresiva generalizada se habla del Síndrome Compartimental Abdominal (SAC).

La expansión del contenido

intraabdominal puede deberse a diversas causas o a la combinación de ellas,

entre las cuales tenemos:

1. Líquidos como sangre (por

cirugía o trauma), exudado por peritonitis, trasudado por disfunción endotelial

o hepática (pre-eclampsia, síndrome HELLP), de un tercer espacio producto de

reanimación excesiva o pérdida capilar (preeclampsia por disminución de presión

oncótica).

2. Distensión de órganos de

capacitancia (íleo de diversas causas, obstrucción intestinal en todas sus formas,

útero grávido y visceromegalias benignas o malignas).

3. Lesiones o cuerpos que

ocupan espacio (masas y neoplasias abdominales, hematomas contenidos o

empaquetamiento abdominal).

4. Pérdida de elasticidad

del componente abdominal (fajas abdominales manejadas por enfermería, el cierre

prematuro o inadecuado en correcciones de la pared abdominal en hernias o

evisceraciones, escaras o cicatrices retráctiles o quemaduras).

5. Acumulación de gas libre

dentro de la cavidad abdominal (neumoperitoneo quirúrgico).

En la fisiopatología del

síndrome compartimental abdominal es vital considerar alteraciones en los

siguientes sistemas:

Cardiovascular: se

evidencian cambios con elevaciones de la PIA superiores a 25 mmHg, estos

cambios se inician con la desviación cefálica del diafragma, incremento de la

presión intratorácica, y sobre presión en los vasos venosos, como la vena cava

inferior y vena porta.

Pulmonar: ante la presencia de una PIA mayor de 16 mm Hg se produce

elevación del diafragma e incapacidad de la musculatura torácica para actuar,

hay compresión del parénquima pulmonar y desarrollo de disfunción pulmonar. En

casos de shock hipovolemico o coagulopatía e hipotensión, se puede producir

atelectasia pulmonar, caída del transporte de gases transmembrana e incremento

del shunt intrapulmonar.

Renal: al disminuir la

presión de perfusión renal hay una caída directa de la tasa de filtración

glomerular con PIA por encima de 15 mm Hg y anuria con PIA superior a 30 mm Hg.

Estos cambios parecen reversibles al descomprimir la cavidad abdominal.

Gastrointestinal: la disminución del flujo mesentérico con PIA por

encima de 10 mm Hg promueve la compresión de las paredes de las venas

mesentéricas, produciendo hipertensión venosa y edema de asas.

Presión intracraneana: se ha encontrado que presiones por encima de 25

mm Hg disminuyen de forma significativa la perfusión cerebral.35 Se propone que

el aumento de la PVC a causa del incremento de la PIA

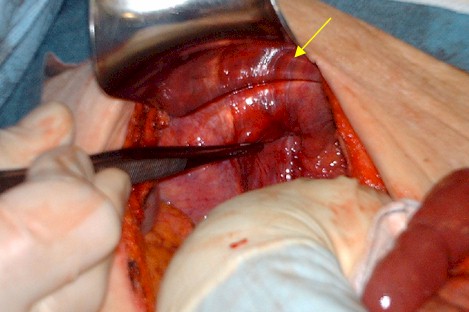

CIRUGÍA

DE ABDOMEN ABIERTO EN GINECO OBSTETRICIA

PROTOCOLO DE VENTILACIÓN MECÁNICA

1.

Preparación del ventilador.

En

la la preparación del ventilador debe ser realizado previa a la conexión del

paciente a éste, idealmente previo incluso a la manipulación de la vía

aérea.

Los parámetros a fijar son:

a)

volumen corriente

b) PEEP

c) frecuencia respiratoria (FR)

d) FiO2, y e)

flujo o tiempo inspiratorio.

El volumen corriente o también llamado

volumen tidas (Vt) puede oscilar entre 6 y 10 ml/kg al principio

del inicio de la ventilación mecanica

debe tenerse en cuenta que es menor mientras mayor compromiso del

parénquima pulmonar tenga el paciente (SDRA). La ventilación controlada por

volumen es el modo ventilatorio ideal para cuando se inicia la ventilación

mecánica, por cuanto podemos evaluar rápidamente la mecánica ventilatoria del

paciente y detectar problemas existentes. (Bugedo,

G, Bruhn, A. (2012).)

La

PEEP (presión positiva

al final de la expiración) debe aplicarse a todo paciente en ventilación

mecánica. Todos los pacientes que

requieren un soporte ventilatorio, bien sea por la patología de base o por el

efecto de los medicamentos sedantes y/o relajantes tienen una disminución de su

capacidad residual funcional que genera el colapso alveolar, cortocircuito

pulmonar e hipoxemia. (Bugedo, G, Bruhn, A. (2012).)

La

FiO2 debe estar en 1.0 cuando se inicia la ventilación

mecánica, para revertir rápidamente la hipoxemia que presentaba el paciente, o

si ha habido problemas durante la intubación.

Dentro de los primeros 30 minutos debiéramos intentar disminuir la FiO2

bajo 0.6, de modo de disminuir la toxicidad por O2 y las atelectasias por uso

de altas FiO2. Sin embargo, este es un

tema controvertido, y mientras no tengamos una saturación sobre 90%, la FiO2

debe mantenerse elevada hasta descartar otras complicaciones.

La

frecuencia respiratoria (FR) debe ajustarse para normocapnia,

idealmente apoyada con un capnógrafo. La

FR inicial se debe aplicar de 10 a 20 ciclos/min, mayor mientras más

taquipneico estaba el paciente previo a la conexión al ventilador. La PaCO2 no es un objetivo fundamental

durante la ventilación mecánica, y no se tendra claridad cómo impacta la

evolución del paciente. Sin embargo,

hipocapnia marcada (bajo 32 o 35 mmHg) no son recomendables, excepto en

pacientes con edema cerebral e hipertensión intracraneana refractaria a las

medidas iniciales de manejo. Por otra

parte pacientes con SDRA severo pueden tener PaCO2 (por sobre) > 60 mmHg bien

toleradas y que sólo denotan la gravedad del compromiso pulmonar. Así, PaCO2 entre 35 y 50 mmHg debiera ser

nuestra meta en la mayoría de los pacientes.

El

flujo inspiratorio, tiempo inspiratorio y relación I:E, está

relacionados, y también con la frecuencia respiratoria. En algunos ventiladores, programamos Vt, FR y

relación I:E, siendo el flujo una variable dependiente

2.

Inicio de la ventilación mecánica.

Una vez conectado el

paciente al ventilador, se debe observar rápidamente lo adecuado de la

ventilación y de su saturación periférica (oximetría de pulso). Para evaluar la ventilación se ausculta al paciente, observamos la

expansión torácica, miramos la curva del capnógrafo, y las curvas de presión y

flujo en función del tiempo en el ventilador.

Si el paciente no mejora la

oxigenación pese a una adecuada

ventilación se deben descartar algunas causas como neumotórax u ocupación

pleural de otro origen, atelectasias, obstrucción bronquial, secreciones

bronquiales, hipertensión abdominal, tromboembolismo pulmonar, mala perfusión

sistémica (shock), o que el paciente presenta una falla respiratoria severa

(SDRA). La medición de gases arteriales

y la radiografía de tórax nos puede orientar hacia el trastorno

fisiopatológico subyacente, pero pueden

tener demora antes de disponer de sus resultados.

3. Sedación:

No se puede ni debe mantener un paciente con angustia

o agitado, con el argumento que la sedación produce compromiso

hemodinámico. En ese caso, se debe

apurar el aporte de fluídos o inicar noradrenalina, siguiendo el protocolo de

reanimación. Habitualmente, la depresión

hemodinámica secundaria a la presión positiva o la sedación responde a fluídos

y dosis bajas de noradrenalina (<0.1 µg/kg/min). En caso contrario, se debe sospechar

fuertemente un estado de shock.

4. Mecánica Ventilatoria

Una de las ventajas de la

ventilación controlada por volumen a flujo continuo es que tiene la posibilidad

de evaluar fácilmente la mecánica ventilatoria, y algunas complicaciones como

obstrucción bronquial o del tubo endotraqueal, o deterioros bruscos en la

distensibilidad estática, que pueden deberse a complicaciones intercurrentes

(intubación monobronquial, neumotórax, etc).

Los parámetros a medir son presiones

pico, meseta, y presión media de vía aérea.

TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO

MOVILIDAD PASIVA: este tipo

de movilidad consiste en movimientos realizados dentro de los límites posibles

de la articulación, ya que mantienen los rangos de movilidad, evitan las

contracturas articulares y modulan el tono muscular. Además de que contribuye a

la conductancia vascular hacia los músculos de tipo esquelético.

MOVILIDAD ASISTIDA: son

movimientos producidos sin restricción de un segmento, que se produce por la

contracción activa de los músculos que sobrepasan una articulación, la fuerza

externa proporciona ayuda de tipo mecánica o manual, debido al que el músculo

agonista necesita un tipo de ayuda para completar el movimiento.

Para la

aplicación de estas estrategias deben ir encaminadas a la recuperación

funcional del usuario manejando aspectos que posibilitan la adopción de

posturas, realizar traslados y desplazamientos, lo que se denomina movilización

temprana.

MOVILIZACIÓN TEMPRANA: se

considera que su aplicación disminuye el nivel de fatiga muscular y el

incremento de la fuerza en las extremidades y reduce el tiempo de estancia en

UCI y mayor posibilidad de retorno al estado funcional previo al ingreso a la

unidad.

ELECTROESTIMULACIÓN: la

estimulación eléctrica neuromuscular (NEMS) con grandes beneficios según

estudios desarrollados, dentro de ellos la preservación de la masa muscular,

reducción significativa en los niveles de debilidad adquirida en el medio,

prevención de complicaciones como la polineuropatía y menor duración en el

destete de la ventilación mecánica.

Su

funcionamiento se da por la contracción muscular generada a través del nervio o

de estímulos musculares, dentro de estos los estímulos musculares para los

nervios sensitivos ayudando al tratamiento del dolor, y para crear un campo

eléctrico en los tejidos biológicos simulando o alterando los procesos de

curación y para crear un campo eléctrico en la superficie de la piel para

conducir iones beneficioso para los procesos de curación en o a través de la

piel.

Se identifican beneficios en

4 niveles que son el celular, tisular, segmental y sistemático. Los efectos a

nivel celular pueden ser: excitación de las células nerviosas, cambios en la

permeabilidad de la membrana celular, síntesis proteica, estimulación de

fibroblastos y osteoblastos y modificación de la microcirculación; a nivel

tisular se requieren múltiples eventos celulares para generar: contracción del

musculo esquelético, contracción del musculo liso y regeneración tisular; a

nivel segmental involucra efectos regionales de los dos niveles anteriores.

También ocurre: modificación

de la movilidad articular, bombeo muscular que genera cambios circulatorios y

de actividad linfática, alteración del sistema micro vascular sin estar

asociado al bombeo muscular, un incremento de la movilidad de proteínas hacia

el sistemas linfático con el incremento de la presión oncótica que incrementa

la cantidad de fluido en el sistema linfático, lo que conduce a una mayor

contracción linfática como resultado del aumento del flujo.

A lo anterior se le suma que

la estimulación sensorial de manera indirecta pueda activar el sistema

autonómico, por lo cual se considera posible que se liberen sustancias

adrenérgicas que favorecen la contracción del músculo liso linfático, teniendo

efectos analgésicos por liberación de supresores endógenos del dolor que actúan

en diferentes niveles de su control, efectos analgésicos por la estimulación de

algunos neurotransmisores que controlan la actividad neural en presencia de

estímulos dolorosos.

En fases más avanzadas:

EJERCICIOS

RESPIRATORIOS:

Respiración

abdominal diafragmática: Se realiza en decúbito supino, relajando

los músculos intercostales y accesorios. Se facilita doblando las rodillas.

Deben realizarse inspiraciones profundas, observando que la pared abdominal se

desplaza hacia arriba y desciende el diafragma Para ser efectivo, la inspiración

debe durar 3 segundos.

Respiración

abdominal diafragmática: Inicialmente debe realizarse con la

ayuda de un fisioterapeuta. Una vez aprendido, puede hacerlo el paciente solo

supervisado.

Ejercicios de labios fruncidos: Pueden y deben asociarse al anterior. Se realizan

inspiraciones profundas y espiraciones prolongadas con los labios fruncidos.

Produce disminución del colapso alveolar por incremento de la presión

intraluminal.

AYUDAS MECÁNICAS:

Espirometría incentiva: Constituye

un medio de estimular y monitorizar las inspiraciones profundas en pacientes no

intubados. El paciente realiza múltiples inspiraciones máximas y sostenidas, de

manera voluntaria y a través de un aparato que le permite comprobar la magnitud

de cada inspiración.

Presión

positiva continúa en las vías aéreas (CPAP, BIPAP): Es

un método artificial para mantener abiertas las vías aéreas. Sirve para impedir

y contrarrestar el cierre de vías aéreas y facilitar la ventilación colateral

(movimiento de aire en segmentos pulmonares adyacentes), con lo que se

incrementa la CRF. Puede utilizarse tanto en el paciente intubado como en el no

intubado. Los efectos hemodinámicos y pulmonares son similares a los observados

con la aplicación de PEEP, que no se comentan al no ser motivo del tema y ser

de sobra conocidos.

DISMUCIÓN DEL TRABAJO RESPIRATORIO

Descanso

y disminución del stress: Durante el periodo postoperatorio el

paciente debe tener un ambiente de tranquilidad que le permita disfrutar de

reposo y descanso, no debiendo verse atosigado por la necesidad de realizar

ejercicios respiratorios.

Posición

a 30º: Ya se ha mencionado que en esta posición se evita la

compresión del diafragma por las vísceras abdominales, permitiendo su mejor

desplazamiento, de manera que disminuye el trabajo espiratorio a realizar por

el paciente.

Ayudas

mecánicas: CPAP, BIPAP, PIB: Además de contribuir a

reexpandir el pulmón, contribuyen al trabajo respiratorio al

facilitar la inspiración y disminuyendo o impidiendo la aparición de fatiga

muscular respiratoria.

BIBLIOGRAFÍA

·

Forero,

J. C., & Rodríguez, J. A. (2005). Cirugía de abdomen abierto en

gineco-obstetricia: indicaciones, técnica y manejo. Rev Colomb Obstet

Ginecol, 56, 155–165.

·

González-Ojeda, A., & Velazquez-Ramírez,

G. A. (2005). Peritonitis secundaria. Revista de Investigación Clínica, 57(5),

706–715.

·

López-Luque, P. R., Bergal-Mateo, G. J.,

& López-Olivares, M. C. (2014). El embarazo ectópico: su interés actual en

Atención Primaria de Salud. SEMERGEN - Medicina de Familia, 40(4),

211–217. http://doi.org/10.1016/j.semerg.2013.11.007

·

Onieva, F. G., Fernández, J., Pérez, D.,

Espada, M. J., Jiménez, J. L., & Blanco, G. (2014). Management of emphysematous necrotizing pancreatitis. Revista

Colombiana de Cirugía, 29(1), 59–67.

·

Pérez, J. P. C. (2002). Sepsis abdominal. Retrieved from http://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2002/ti024c.pdf

·

Schwaner, J., Rivas, F., Cancino, A., Torres,

O., Briceño, C., & Riquelme, F. (2003). Pancreatitis aguda: Indice de

severidad en tc. Evaluación de complicaciones y hospitalización. Revista

Chilena de Radiología, 9(4), 187–193.

- Bugedo,

G y Bruhn, A. (2012). PROTOCOLO DE VENTILACION MECANICA. Departamento de

Medicina Intensiva, Pontificia Universidad Católica de Chile recuperado en

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=

j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKrqm1yajMAhWCwiYKHZ-PDkkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fescuela.med.puc.cl%2Fdeptos%2Fintensivo%2Fprotocolos%2Fprotocolo%2520VM.doc&usg=AFQjCNGv3PDZqrYld74dROxUonc_EtOxUw&sig2=uyXQZoMe43pWmT9QNmDmyg.

[en línea]. El dia 24 de abril de 2016.

- Bernales, A.

(2011). Spontaneous ventilatory modes on

mechanical ventilation and ICU benefits. Revista

Biomédica Revisada Por Pares. 11(04); 59-100

- Soler,

C. (2015). ESTUDIO DE LA PRESION INTRA-ABDOMINAL EN PACIENTES CRITICOS

VENTILADOS SIN OTRO RIESGO APARENTE DE HIPERTENSION ABDOMINAL. Instituto

Superior de Ciencias Médicas de la Habana Facultad de Ciencias Médicas

“Finlay – Albarrán” Ciudad de La Habana, Cuba.

- Lamsfus,

J. (2014). Ventilación pulmonar protectora durante la cirugía abdominal

mayor: Estudio IMPROVE. New England Journal of Medicine 13 (369): 428-37.

- Larriva,

M et al. (2012). Ventilación por presión vs ventilación por volumen y su

impacto en el nivel de CO2 expirado en una cirugía laparoscópica. Revista

meicana de anestesiología. 35 (3); 181-185

- Perme C, Chandrashekar R. Early mobility and

walking program for patients

- in intensive care units: creating a standard of

care. Am J Crit Care Off Publ Am Assoc Crit-Care Nurses (3):212–21.

- Nava S.

Rehabilitation of patients admitted to a respiratory intensive care

- unit. Arch Phys Med Rehabil. (7):849–54.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario